CDから信号を読み取る仕組み

どんなプレーヤーがあり、どう選ぶかを第18回でお話しました。ではCDやSACDのディスクってどういう構造なのでしょう。比較もまじえながら、信号を読み取る仕組みや特徴を見ていきましょう。

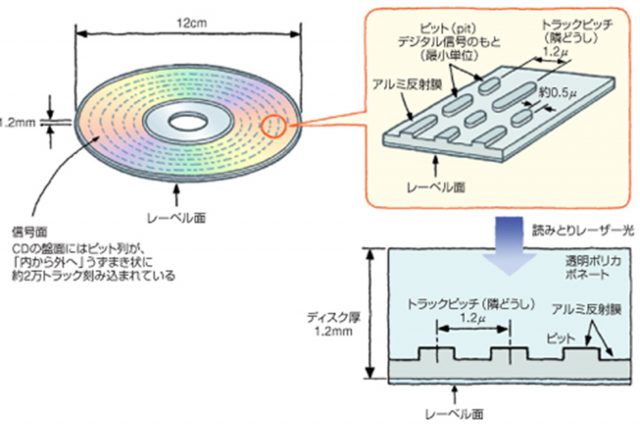

まずCDです。レーベル面の反対側が、ピカピカ光っている信号面ですね。プレーヤーのトレイにCDを乗せると、下からレーザービームが当たって「0、1」のデジタル信号を読み取る仕組み。実際には12センチの盤の内側から外側へ向かって、ピットと呼ぶ信号列がうずまき状に並んでいますよ。ビット(bit)ではなくピット(pit:くぼみ)です。レーベル側から見るとくぼんでいるのでそう呼ぶのです。信号面からだと「突起」に見えますが、その大きさはミクロンオーダーという超微細なものなので、もちろん肉眼では確認できません。

CDはキズや汚れに強いといいましたが、それは信号ピットがむき出しではなく、透明な樹脂(ポリカーボネート)で保護されているからです。読み取りレーザーはこの透明ポリカーボネート越しにピットの凹凸を読み取って、「ここにピットがあるぞ、ないぞ」と判断するのです。ピット面が鏡のようにピカピカ光っているのは、アルミ蒸着膜で覆われているためです。実際には、ピットのない平面は100%光が返ってくるので明るく、ピットのある場所は乱反射(光が散る)するので暗くなる。その明、暗で「0、1」を判断しているのです。

- トラックピッチ(ピット同士の距離)は1.2μ(ミクロン)、全体では約2万本のトラックがあるといわれます。各トラックには番号がふられていて、選曲する際はレーザーピックが目的のトラックにさっとジャンプするだけなので、瞬時の頭出しも朝メシ前

SACDとのディスク構造の比較

SACD(スーパーオーディオCD)もディスク構造は基本的に同じです。違いはCDよりもピットが微細で、6~7倍も高密度なこと。ディスク容量はCDの780MBに対して4.7GBです。より小さなピットを捕らえるため、読み取りレーザーもより細いことが必要ですね。レーザーの波長そのものが違うので、SACDプレーヤーでは専用のレーザーピックアップが必要となります。ここで改めて、CDとSACDとの能力比べをしてみましょう。

- 座標軸は横と縦の両方があります。横軸は周波数レンジ、縦方向はダイナミックレンジですが、どれだけ広い音域の音を収録できるのか、また、ささやくような微小音から管弦楽のトゥッティ(オーケストラの全協奏)のような大きな音量まで、余裕をもって表現できるのかという両面で、まさに音楽表現のキャパシティが違うのです

CDではカットされていた20kHz以上の音域情報も、SACDは100kHzまで記録できるから、ふわっとした倍音(声、楽器などの高い成分)のニュアンスや、場の空気感をよりリアルに表現できます。つまり、CDと比較した場合、SACDの方がより多くの音楽情報を保存でき、自然界の音(生音)に近い音を再現可能なディスクといえますね。

各ディスクのフォーマット比較

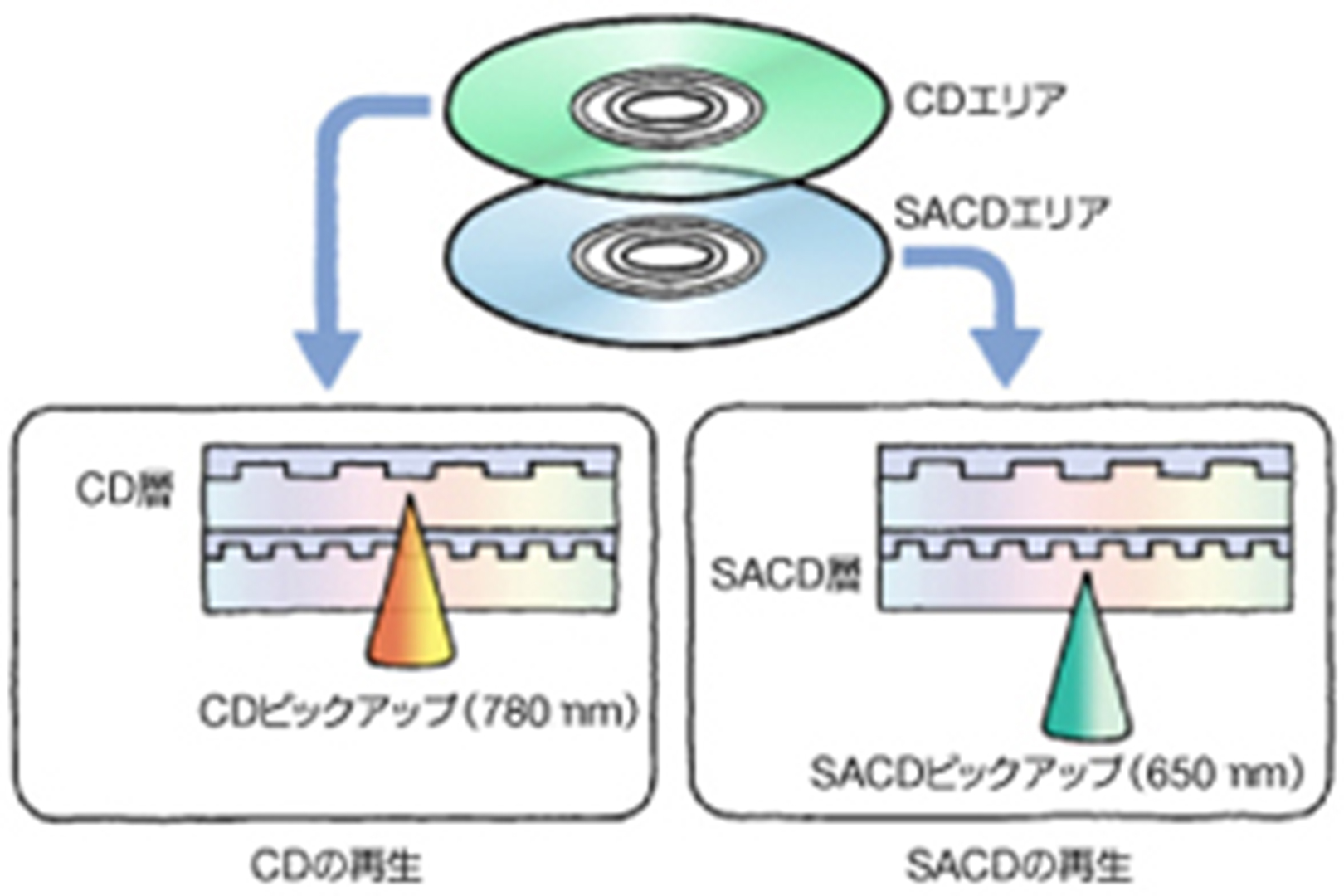

ではもう少し詳しく、両者のフォーマット比較をしましょう。直径12cm/厚さ1.2mmという寸法は光ディスクではおなじみのものですね。違うのはまず周波数レンジとダイナミックレンジ。先ほどのディスク構造の図から、SACDの方が、トラックピッチが狭く、レーザー波長のより短い650ナノmmのピックアップを用いていることも分かりますね。CDは780ナノmmです。でもどちらも赤色レーザーの仲間で、ブルーレイのような青色レーザー(さらに短波長)ではありませんよ。

SACDは微細なピットを、よりシャープなレーザーで読み取る高密度ディスクであることが分かりました。そして、CDよりも容量が多い分、ステレオ2チャンネルだけでなく、マルチチャンネルにも対応できるのです。最低は3chマルチから、最大6chまで広くカバーします。SACDは音楽なので、ホームシアターのようなサブウーファーは必要ないケースが多いようです。

またCDの場合は片面ディスクが大原則ですが、SACDには2層タイプもあり、CDを含んだハイブリッドディスクというフォーマットもあるのです。SACDの記録時間は2chステレオで109分と、CD(約74分)よりも長めになっています。2層タイプの場合は109分の約2倍。無味乾燥に思えたフォーマット比較も、ていねいに数字を読み込むと興味が湧いてきませんか。

同じデジタルでも方式が異なる

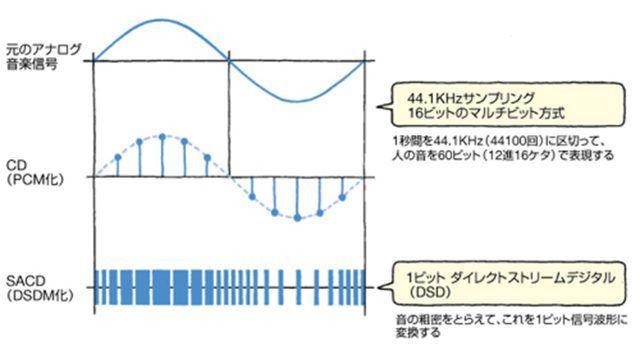

そのほかにも、実はCDとSACDとで大きな違いがあります。記録フォーマットと表記されている、いわゆる符号化方式ですが、CDでは16ビットのリニアPCM方式でした。これに対してSACDは、音声信号の大小を1ビットのデジタルパルスの密度で表現するDSD(ダイレクト・ストリーム・デジタルの略)方式を採用していますよ。

- 音楽信号はもともと連続したアナログの信号でしたね。ボーカルも楽器ももちろんアナログ波形です。これをデジタル化するには、何らかの方法で小さく区切らないといけません。CDとSACDは、同じデジタルでも左図のようにその方式が違っています

より詳しくは第20回で講義しますが、今日はざっとイメージでその違いを理解しておきましょう。CDで用いられるPCM(パルス・コード・モジュレーション=パルス符号化変調)では、なめらかなアナログ波そのものを、適当な間隔でピックアップ(標本化=サンプリング)して、そのレベルを16ビット精度で表現するのです。サンプリングやビットの刻みが多くなればなるほど、もとのアナログ波に近そうだ! と想像できますね。

ところがDSD方式はまったく違います。信号のレベルを使うことは同じなのですが、レベルごとにビットをあてがうのではなく、元のアナログ波形を「音の粗密」ととらえて、1ビットの信号波形に変換するのです。「えっ、1ビットで正確に表現できるの?」と思うでしょうが、そこはまた次回のお楽しみ。

SACDハイブリッドの構造と特徴

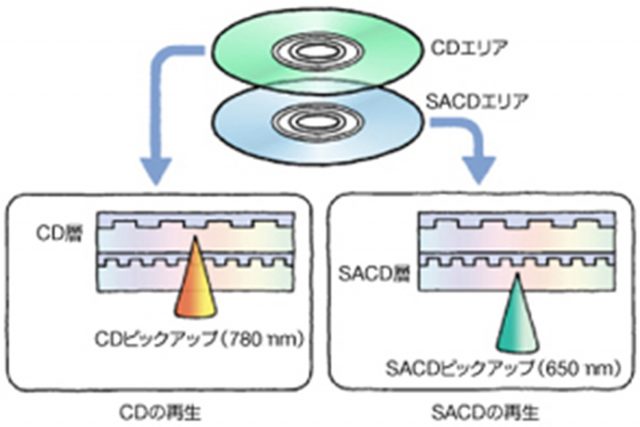

いまではSACDといえばハイブリッド盤、というくらいに、SACDハイブリッドがポピュラーなものになっています。ハイブリッドとは、つまりSACDとCDとのミックス盤で、1枚のディスクなのにCDもSACDも聴ける! というのがウリです。将来的にサラウンド環境を整えたら、SACDマルチまですべて堪能できるわけです。

- CD・SACDの2ch・SACDマルチという3つのエリアに分けて収録されている場合、とりあえずCDプレーヤーがあればCDエリアが聴けることに加え、2ch専用のSACDプレーヤーならSACDの2chエリアの再生がOK

CDエリア+SACDエリアの貼り合わせ。この仕組みは巧妙で、表面側がSACD、その奥にCDというように、CD層は条件の悪い奥にあるのですが、CDを再生する場合は手前のSACD層をすりぬけて奥までレーザーが届き、CD専用のピップアップでその情報が読み取れるのです。このため、ハイブリッド盤のCDの音はよくないという声も一部にあるようですが、実際はまったく問題なくCDの高音質を楽しめますよ。

- CD層とSACD層の読み取りのイメージ。CDを再生する場合は手前のSACD層をすりぬけて奥までレーザーが届き、CD専用のピップアップでその情報が読み取れるのです

SACDには「シングルレイヤー」というHD層(SACD層)だけのタイプと、「デュアルレイヤー」と呼ばれるHD層+HD層のもの(長時間SACD)、さらにCD層+HD層の「ハイブリッド」という、3つのフォーマットが存在しています。

第20回はCDプレーヤーの仕組みについて解説しましょう。

オーディオビジュアル総合誌

オーディオビジュアル総合誌 ホームシアターファイル

ホームシアターファイル