CONTENTS

・フィルターを駆使して通す帯域を細分化

・レベルを調整する役割をもつアッテネーター

・スピーカー端子のタイプと違い

・チャンネルデバイダーで精密に分割

・アンプ内蔵型アクティスピーカーについて

前回の記事>>>第6回「スピーカーのネットワーク(前編)」を読む

フィルターを駆使して通す帯域を細分化

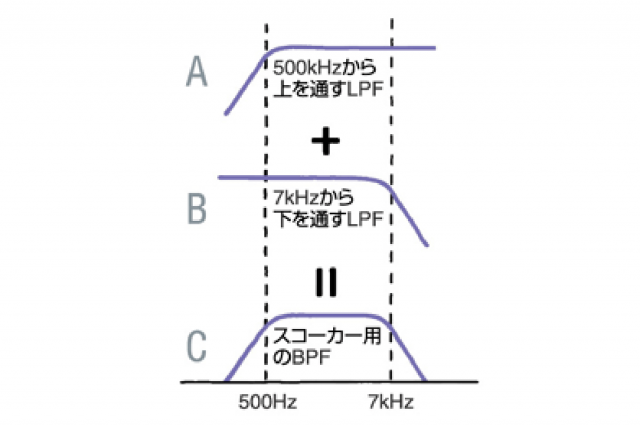

第6回の2ウェイネットワークでは、信号をハイとローに分ければよかったのですが、3ウェイシステムの場合はもうひとつスコーカー用のバンドパスフィルター(BPF)が必要になり、ちょっと複雑な構成になります。バンドパスとは帯域通過、つまり目的の帯域のみを通すフィルターということ。どうやってこの特性を得るかというと、ふたつのフィルターを重ね合わせるのです。ここでは500Hzと7kHzでクロスさせる3ウェイシステムを例に解説しましょう。

入力された全域の音楽信号は、まず500Hzから上の信号のみを通すHPFによって、500Hzから下をカット。次に7kHzから下の信号を通すLPFによって7kHzから上をカットされます。ふたつのフィルターを通過することによって、500Hz~7kHzの音楽信号だけがぬき出されたミッドレンジの音がスコーカーに加えられるのです。

- 500Hz~7kHzの音域はオペラやボーカルなど、人の声の成分が多く含まれるだけに、とても重要な帯域といえます。スコーカーが受け持つ帯域は、クロスオーバー周波数によって確認できます。スピーカーシステムによってどこでクロスさせるかは異なり、スコーカーの担当帯域もスピーカーによってさまざまです。

スコーカーの受け持ち帯域を狭めたり広げたりするのも、クロスオーバー周波数の選び方次第。ちょっとオーディオのわかる人なら「低域側が500Hzになっているなあ。相当下の方でクロスさせているから、これはウーファーが38cmクラスの大型なんだろう」とわかりますね。その分、スコーカーにはかなり下の音までカバーしてもらわねばなりません。30cm級なら800~1.5kHzくらいです。

じゃあ20cmならどうだ。20cmウーファーで3ウェイというのは珍しく、この位の口径のウーファーであれば、かなり中域までカバーするので2ウェイが一般的とみてよいでしょう。口径の大小でウーファーの受け持ち音域の見当がつけば、ちょっとしたオーディオ通ですね。

では2.5ウェイ、3.5ウェイとはどんな構成なのでしょうか。この0.5というのは便宜上つけられたもので、例えば2ウェイシステムの場合、ウーファとトゥイーターだけだとちょっと高域がもの足りない。だったら、そこにもうひとつスーパートゥイーターをプラスすればいいじゃないか。というわけで、それまでのトゥイーターの高域はカットせずそのままスーパートゥイーターと一緒に鳴らすようなシステム。そのほかにも、ダブルウーファーでウーファーを2本使いながら、同じカットオフとせずにクロスをずらしたような使い方をする……などさまざま。スピーカーの世界はとても深いのです。

- 3ウェイシステムのネットワークでは、中域を担当するスコーカー用のバンドパスフィルターが必要になります。目的の帯域のみを通すので、上下をカットしたカマボコ型の特性をしています。CとL、LとCの4つのパーツから成り立っています。

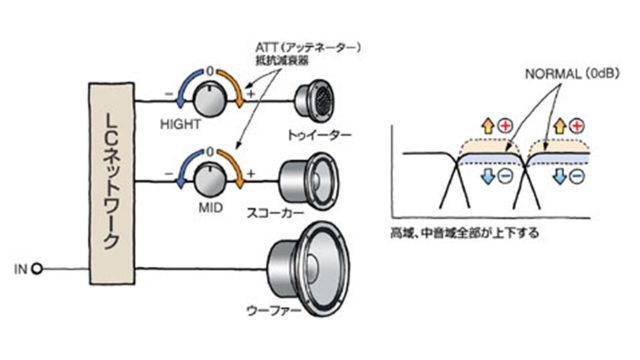

レベルを調整する役割をもつアッテネーター

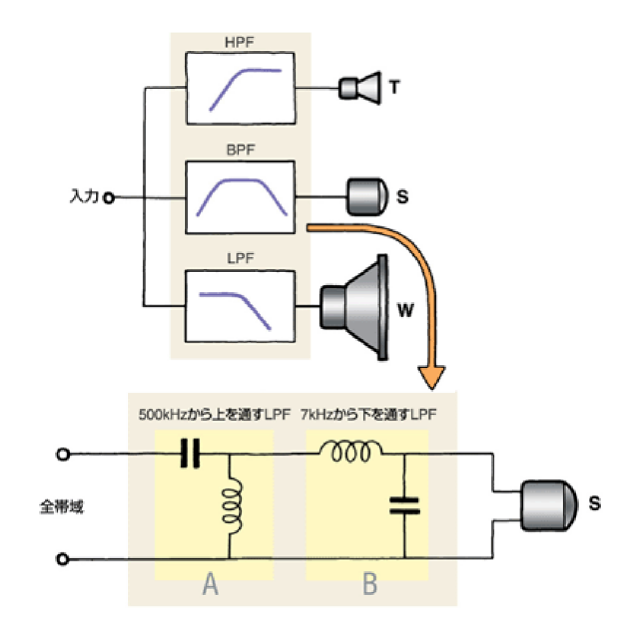

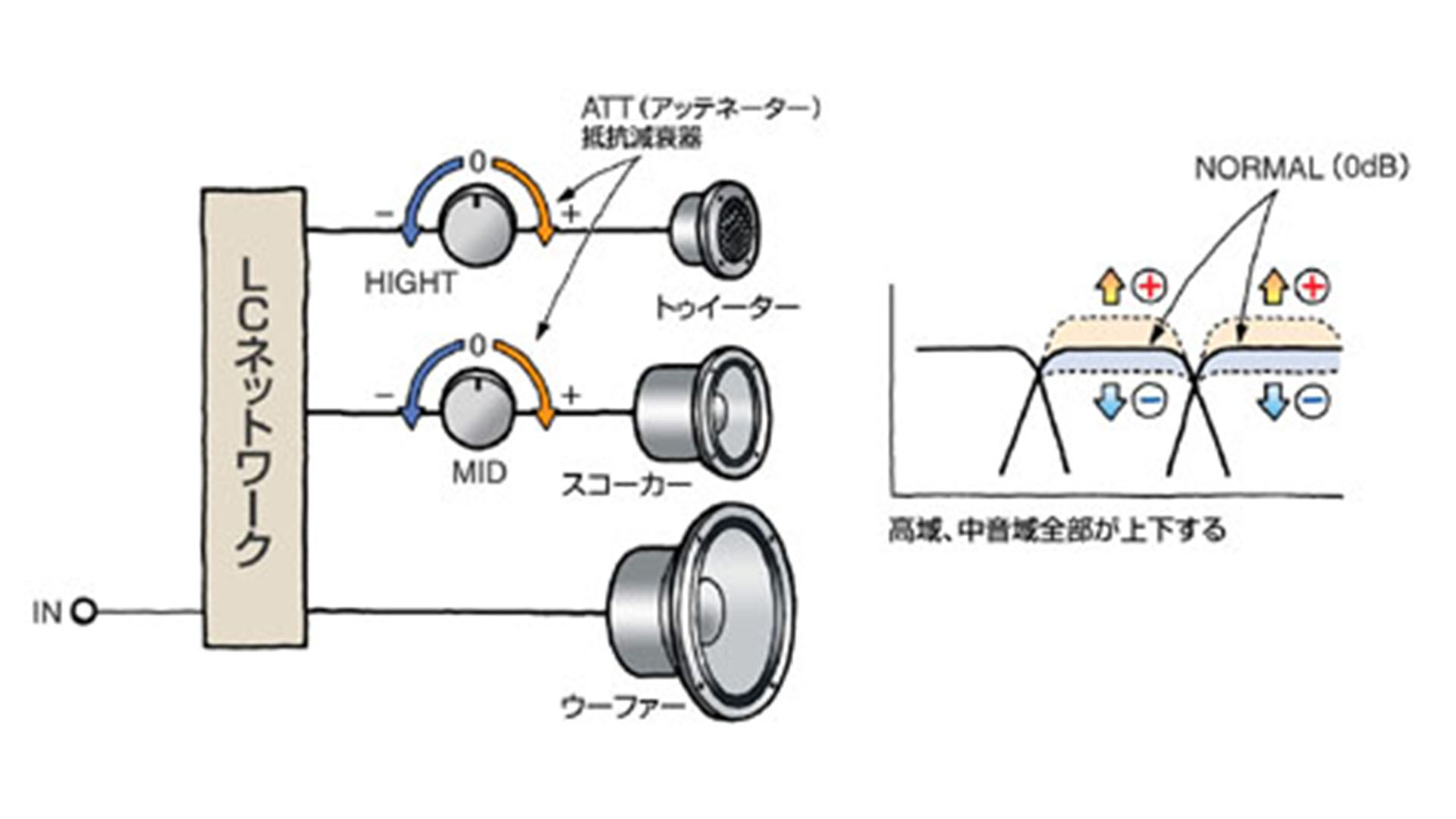

次はネットワークの補佐役として、アッテネーター(ATT)について学びましょう。ネットワークはあくまで、音の道案内をするもの。低音はこちら、高音はこちらと振り分けてはくれますが、そのレベルまで面倒をみてはくれません。

ところがユニットにはそれぞれがもつ音の能率(一種の感度、レベル)がありますから、そのままネットワークにつなぐだけだと、ユニット間のレベル差がモロに出てしまいますね。「なんだか音がカンカン、シャリシャリするなあ。中~高域が耳につく」という感じに聞こえたらまず能率差、レベル差とみて間違いありません。特性的にも中~高域の勝ったハイ上がりのサウンド。

スピーカーは音響変換器(トランスデューサー)とも呼ばれますが、その変換能率が高いか低いかでこうした違いが生まれるわけです。そのユニット間のレベル差を埋めて、特性をフラットにするのがアッテネーター(ATT)の役目です。普通はスコーカーやトゥイーター側にレベル調整器として、アッテネーターを入れますね。

- 抵抗を減衰させる「アッテネーター」は、LCネットワークとトゥイーターやスコーカーのユニットの間に投入することが多いです。ウーファーに入っていく音声信号と比較して、トゥイーターとスコーカーに送る音声信号の出力バランスを整えることができます。

アッテネーター(ATT)とは抵抗減衰器。一種のボリュームのようなもので、そのつまみを右、左と回すことによって音のレベル(強さ)が+/-と変化します。連続可変だったり、デシベル目盛りのステップ式だったりします。いずれにせよ、+といっても元のユニットの音より大きくなることはなく、あくまで音を絞る(減衰させる)もの。便宜上、レベルの差をそう表現しているだけなのです。

ユニット間のレベルがぴたっと揃い、バランスのとれたサウンドは気持ちのよいものですが、レベルがフラットであれば音がよいかというと、それは別問題。部屋の条件や音楽ジャンルによっても、好みのレベルに調整したいものです。なお、アッテネーターはキャビネットの前やリアに付けることが多いのですが、最近は省いてしまうケースが多いようですね。これは基板の内部に固定で組み込まれ、ネットワーク回路と一緒になって音のチューンがなされているからでしょう。

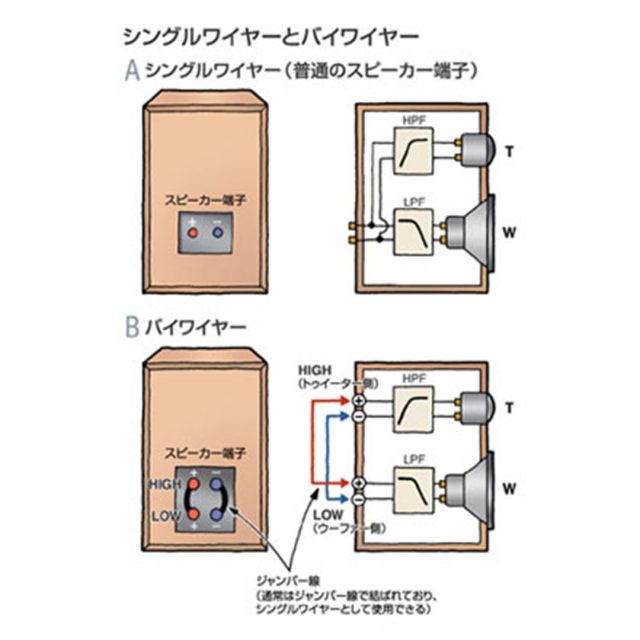

スピーカー端子のタイプと違い

スピーカー端子をみて、ふたつタイプがあることに気がつきませんか。そう、シングルワイヤー端子とバイワイヤー端子です。シングルワイヤーは、普通に+/-のスピーカー端子を1系統備えたタイプ。一方バイワイヤーまたはバイワイヤリング対応と呼ばれるスピーカーでは、ハイとロー、2系統の端子をもっていますね。

ハイ側はトゥイーター用、ロー側はウーファー用というのはわかりますが、なぜわざわざ分けるのでしょうか。しかもアンプとは2本のケーブルを使って結線をする。詳しくは次の「スピーカーのつなぎ方」の回で解説しますが、簡単にいえばウーファー内で発生する逆起電力を、なるべく遠回りさせてトゥイーターにいくまでに弱体化させようとするしくみ。それだけ音がよくなるのですが、これは入門者というよりある程度の熟練をつんだオーディオファン向けの装備といえるでしょう。通常、バイワイヤー端子はジャンパー線でハイとローがつながれていますから、バイワイヤーのことを知らなくてもシングルワイヤー感覚で使えるようになっています。

- シングルワイヤーの場合は、音声信号をひとつの入り口からトゥイーター用とウーファー用に信号を分けますが、バイワイヤーの場合は、トゥイーター用とウーファー用で入口を分けて音声信号を送ることができ、逆起電力の影響を低減できます。

チャンネルデバイダーで精密に分割

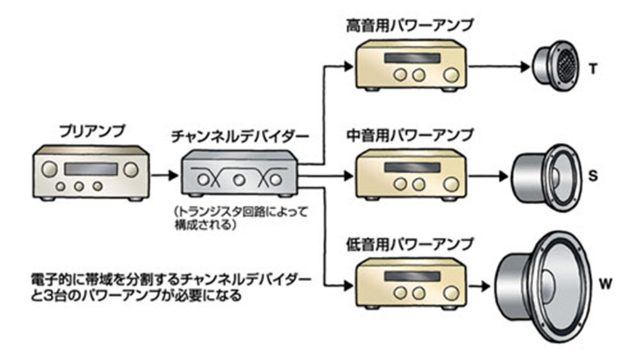

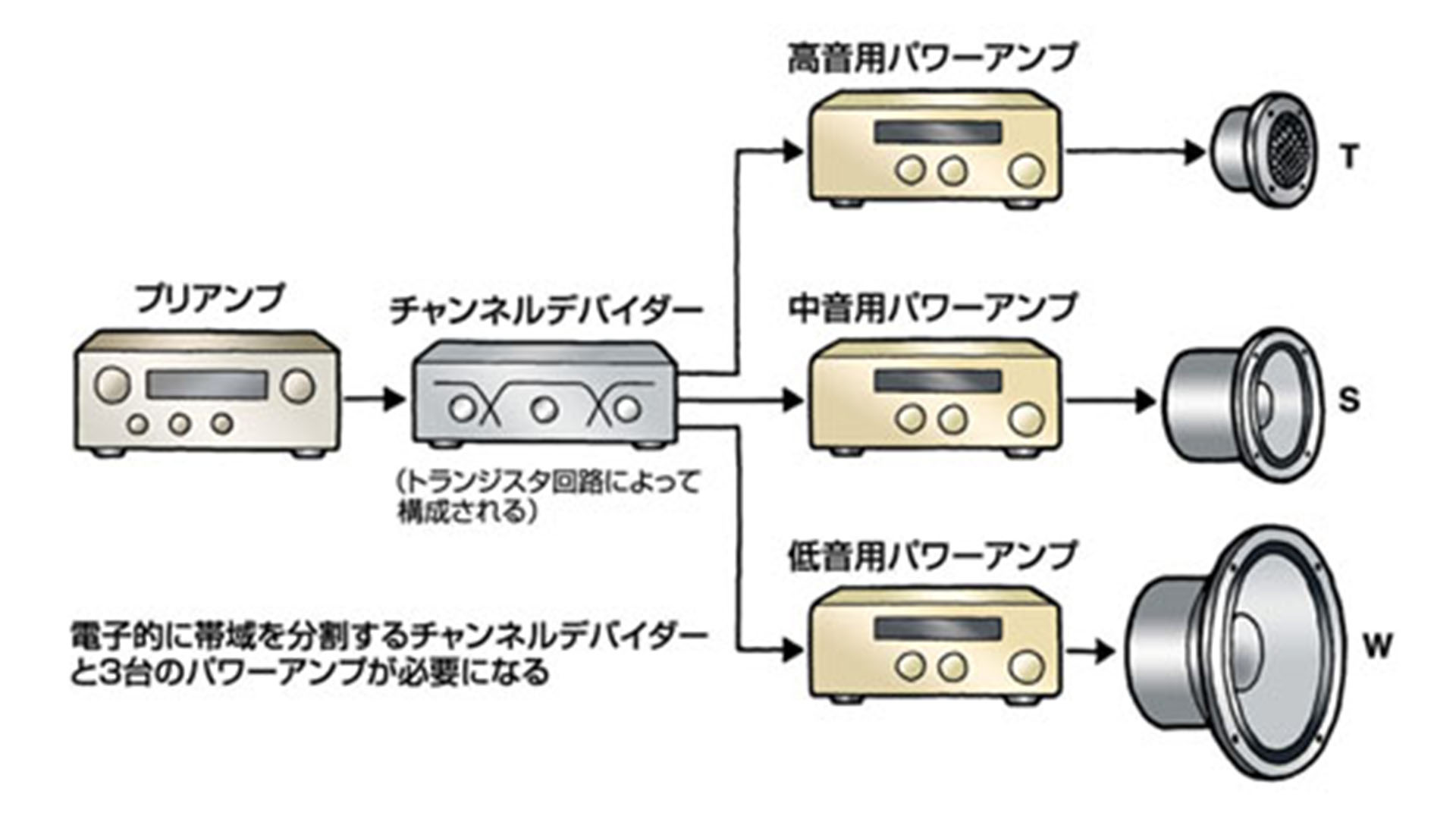

これまでお話してきたネットワークによるスピーカーは、パッシブ(受動的)なシステムです。あくまでアンプは1台で、パワーアンプを出たあとにLC素子によって帯域分割を行っていました。これに対して先に帯域分割を行い、そのあと低音、中音、高音とそれぞれのユニットごとに専用のパワーアンプを設けてドライブする方法があります。これがマニア垂涎のマルチチャンネルシステムです。

マルチチャンネルというと、5.1chサラウンドなどをイメージしがちですが、ここで指しているのはそうではなく、あくまで帯域分割をどこでやるかということ。チャンネルデバイダー(略してチャンデバ)という電子回路(トランジスタなどのアクティブ素子で構成される)で、より精密に帯域分割を行ったのち、それぞれの駆動アンプへと音声信号を送るのです。

マルチチャンネルスピーカーシステムにも、2チャンネルから3チャンネル、さらに4チャンネルとありますが、全体に大がかりで高価なシステムとなります。使いこなしにもそれなりの経験を必要としますが、いずれはマルチチャンネルを、と夢見るのも楽しいではありませんか。

- 「チャンネルデバイダー」を導入することで、トゥイーター/スコーカー/ウーファーに送る音声信号自体の帯域を細分化することができます。チャンネルデバイダーは、プリアンプとパワーアンプの間に組み込みます。

アンプを内蔵するアクティブスピーカー

最後にアンプ内蔵型のスピーカーのお話をしましょう。スタジオなどプロ現場のスピーカーはほとんどがアンプやチャンデバを内蔵したアクティブスピーカーですね。アンプ込みで音の管理やメンテナンスが行えることがメリット。私たちの使うコンシューマー製品にも一部アクティブタイプがあるので、注意してみましょう。

いい例がサブウーファーです。かつてはスーパーウーファーと呼んでいましたが、システムの低域をカバーする縁の下の力持ちです。ウーファー専用のユニットとフィルター、駆動アンプが同居し、100~150Hzから下の超低音成分を再生するのです。

さて次回は、今までおさらいしたスピーカーのしくみを踏まえながら、スピーカーの繋ぎ方について考えていきましょう。

オーディオビジュアル総合誌

オーディオビジュアル総合誌 ホームシアターファイル

ホームシアターファイル